70代以上の人、薬を減らそうよ‼

「70代で持病があり薬を飲んでいる人がどのくらいいるか」というのは、公的な調査がいくつかあります。

1. 厚生労働省「国民生活基礎調査」(2022年)

- 70代で「現在何らかの病気で通院している」人は 男性で約70%、女性で約80%。

→ 7割以上が「持病あり」と答えています。

2. 処方薬の服用状況

- 厚労省や医療経済研究機構の調査によると、

70代の約80%が定期的に薬を服用しています。 - 特に多いのは

- 高血圧薬

- 脂質異常症(コレステロール)薬

- 糖尿病薬

- 心臓や血管系の薬

などです。

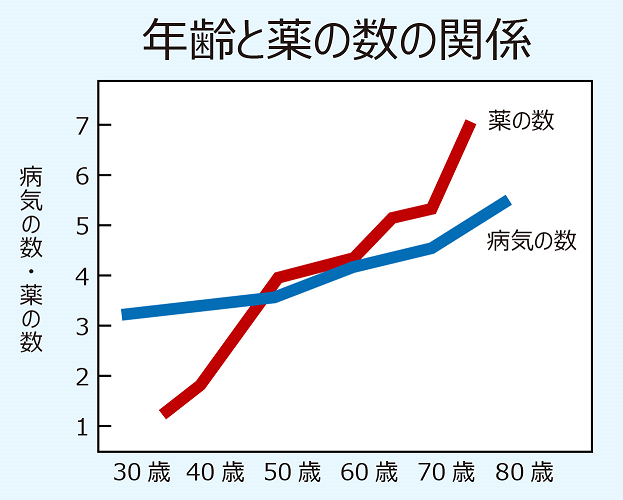

3. 薬の数

- 70代の服薬数は平均で 4〜5剤前後 と言われています。

- 5種類以上を飲んでいる人(多剤服用、ポリファーマシー)は 40%以上。

✅ まとめると

70代の約7〜8割が持病を抱え、何らかの薬を日常的に飲んでいる、というのが実態です。

図で示すと下記のようになります。

薬が増えるのは仕方がないことか?

① 「年齢とともに薬が増える」のはある程度自然

- 70代になると、高血圧・脂質異常・糖尿病・前立腺肥大・呼吸器疾患など、いくつかの慢性疾患が重なりやすく、薬の数が増えやすいのは事実です。

- 特に「血圧の薬」は、腎臓や脳・心臓を守るための予防薬として位置づけられているので、投薬自体は妥当と考えられます。

② ただし「薬が増えるのは必ずしも避けられない」わけではない

- 不要な薬を整理して、最小限で済ませることは可能です。

- 例えば:

- 同じ効果の薬をまとめる(一剤に切り替える)

- 症状が安定している薬を減らす(前立腺薬やアレルギー薬など)

- 一つの薬で複数の効果があるものを選ぶ(例:ARBで血圧+腎臓保護)

実際の工夫

- 主治医に「ポリファーマシー対策」を相談

→ 「血圧薬を追加すると薬が増えますが、他に減らせる薬はありますか?」と聞く - 症状がない薬の見直し

→ 前立腺やアレルギー薬は「症状がなければ減量や中止」が検討できる - 配合剤の活用

→ 例えば「血圧薬+利尿薬」が1錠に入った薬などもあり、錠数を減らせます

ポリファーマシーとは?

- 本来は「多剤併用」という意味ですが、

- 医療の現場では 必要以上に多くの薬を飲んでいる状態、

あるいは 薬の飲み合わせや副作用でかえって健康に悪影響が出ている状態 を指します。

ポリファーマシーで起こりやすい問題

- 副作用のリスク増加(ふらつき、腎機能悪化、肝障害など)

- 飲み合わせの悪影響(一方の薬がもう一方の効果を弱めたり強めたりする)

- 飲み忘れ・飲み間違い(錠数が増えると管理が難しい)

- 医療費の負担増

ポリファーマシー対策でやること

- 薬の総点検

- 今飲んでいる薬をすべて(処方薬、市販薬、サプリも含めて)リスト化

- 医師や薬剤師が「まだ必要か?重複していないか?」を確認

- 優先順位をつける

- 命を守る薬(血圧・糖尿病・心臓・腎臓) → 優先的に継続

- 症状が軽い時に使う薬(胃薬、アレルギー薬など) → 状況を見て中止可能

- 飲み合わせのチェック

- 腎臓や肝臓に負担をかける薬が重なっていないか

- 同じ作用の薬を二重に使っていないか

- 処方の簡素化

- 1日2回→1回にできないか

- 配合剤(2種類が1錠にまとまった薬)を利用できないか

- 定期的な見直し

- 年に1〜2回は「この薬、まだ必要ですか?」と主治医に確認

以上、自分の身体ですので、お医者さんにかかるとき、薬についても尋ねてみるのも大切なことだと思います。